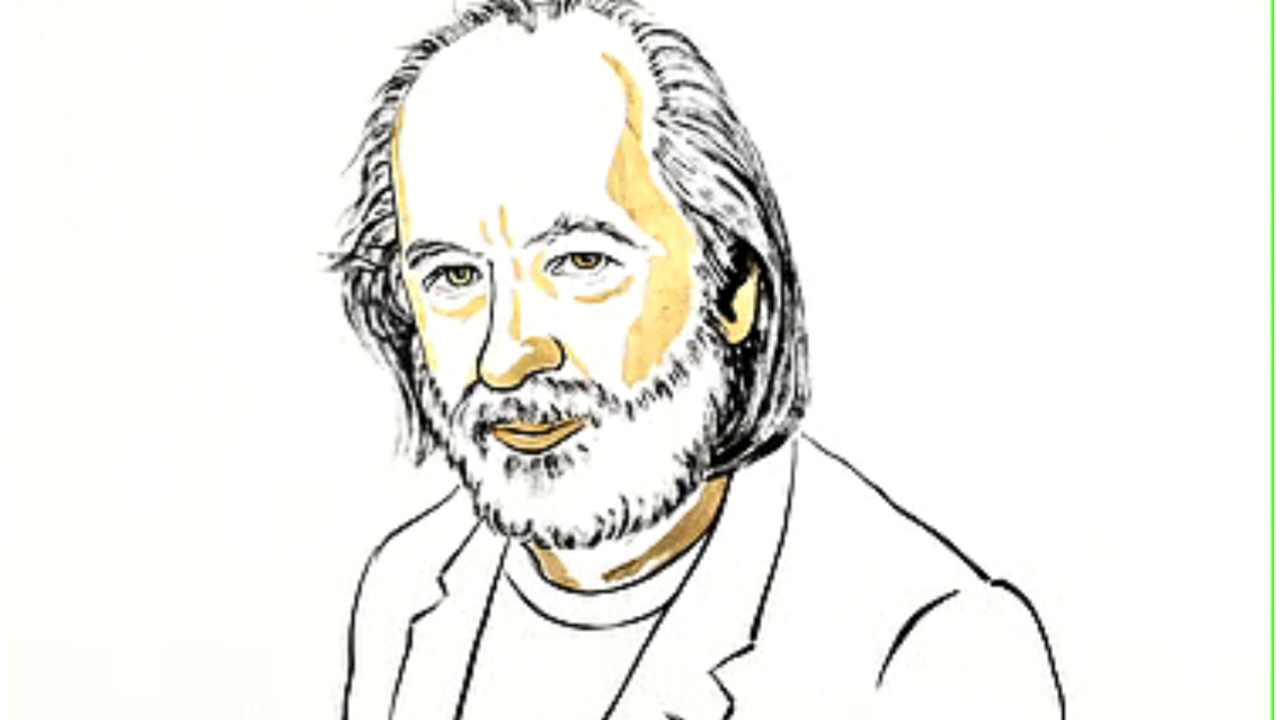

এই দিনকাল: ২০২৫ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (Nobel Prize) ঘোষিত হল। এ বছরে সাহিত্যে অনবদ্য অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল হাঙ্গেরিয়ান লেখক লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে (Laszlo Krasznahorkai)। ‘তাঁর সুনিশ্চিত ও দিব্যদৃষ্টিপূর্ণ সাহিত্য সম্ভারের কারণে’ এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। ক্রাসনাহোরকাই এর সৃষ্টি ‘এই মহাবিপর্যয়ময় আতঙ্কের কালে শিল্পের শক্তির কথা শোনায়।’

১৯৫৪ সালে রোমানিয়ার সীমান্তের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলাতে জন্ম হয় লেখক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এর। তাঁর প্রথম উপন্যাস ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ‘সাতানটাঙ্গো’। যেটি কিনা জিউলার মতোই একটি প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে রচিত।হাঙ্গেরির একটি গ্রামীণ পরিত্যক্ত সমবায় খামারে বাস করা দরিদ্র কিছু মানুষের জীবন আলেখ্য তাঁর এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। সমাজতন্ত্রের পতনের ঠিক প্রাক্কালে যাঁরা অনিশ্চয়তা ও নিরাশার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেছেন। প্রসঙ্গত, এই উপন্যাসটি খ্যাতি এনে দিয়েছে ক্রাসনাহোরকাইকে। হাঙ্গেরির সাহিত্য জগতে উপন্যাসটি যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি করে।

১৯৮৯ সালে প্রকাশিত ‘দ্য মেলানকোলি অব রেজিসট্যান্স’ উপন্যাসটি লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের দ্বিতীয় উপন্যাস। এটি পড়ে মার্কিন সমালোচক সুসান সোনট্যাগ তাঁকে সমসাময়িক সাহিত্যের ‘অ্যাপোক্যালিপসের মাস্টার’ বলে অভিহিত করেছিলেন। দ্য মেলানকোলি অব রেজিসট্যান্স-এ ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্নের ছবি তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয় তৃতীয় উপন্যাস ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’। এর পর ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয় ‘ব্যারন ভেঙ্কহেইম’স হোমকামিং’। সাম্প্রতিক কালে অর্থাৎ ২০২১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ‘হেরস্ট ০৭৭৬৯’ বইটি। নোবেল কমিটি লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখা সম্পর্কে বলেছেন ‘চিন্তাশীল, সূক্ষ্মভাবে পরিমিত স্বর গ্রহণকারী’।